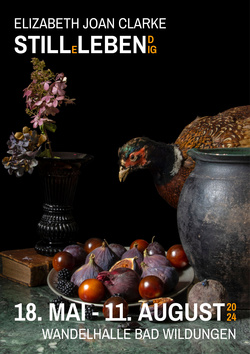

Elizabeth Joan Clarke, „Still(e)leben(dig)“

Quellenmuseum Bad Wildungen

Sonderausstellung in der Wandelhalle Bad Wildungen, 2. OG

18. Mai bis 11. August 2024

täglich 10-17 Uhr, Eintritt frei

Elizabeth Joan Clarke und ihre lebendigen Stillleben Neue Ausstellung mit glanzvollen Fotografien in der Wandelhalle Bad Wildungen Minutiös arrangiert Künstlerin Elizabeth Joan Clarke auserwählte Gegenstände aus ihrem Fundus zu harmonischen und glanzvollen Kompositionen, die an berühmte Werke der niederländischen Stilllebenmalerei des 17. und 18. Jahrhundert erinnern, wie z.B. an Pieter Claez und Rachel Ruysch. Oft braucht sie mehrere Tage, bis ein üppiges Blumenbouquet mit Tulpen aus dem eigenen Garten oder eine prunkvolle Tafel mit Früchten und (toten) Insekten fertiggestellt ist. Am Ende dieses künstlerischen Prozesses steht die Fotografie: Sie ist für Clarke das ideale Medium, um die Botschaften ihrer symbolträchtigen Stillleben zu bündeln und mit anderen zu teilen. Beständigkeit trifft auf Vergänglichkeit, nichts ist dem Zufall überlassen oder wurde nachträglich ergänzt. Durch ein 110 Jahre altes Sprossenfenster fällt das Licht stets natürlich auf die im Studio geschaffenen Kompositionen. In ihnen spiegeln sich die Jahres- und Tageszeiten ebenso wie das Wetter, die Zeit ist ihre ständige Begleiterin, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Stillleben von Elizabeth Joan Clarke stecken voller lebendiger Geschichten. Sie können verzaubern, zum Nachdenken anregen oder den Betrachter zum Schmunzeln bringen. Es gilt, diese geheimen Botschaften zu entschlüsseln und die verschiedenen Dimensionen ihrer Kunst zu erleben.

Die Städtischen Museen Bad Wildungen widmen der talentierten Künstlerin vom 18. Mai bis zum 11. August in der Wandelhalle eine große Einzelausstellung. Gezeigt wird eine erlesene Auswahl ihrer einzigartigen Stillleben-Fotografien, die sie als Fine Art Prints in limitierter Auflage fertigen lässt. Mit aussagekräftigen Zitaten, kurzen Erläuterungen und Symbolkärtchen können einige Elemente ihrer vielschichtigen Stillleben entschlüsselt und spannende Einblicke in die künstlerische Arbeit von Elizabeth Joan Clarke gewonnen werden. Besucherinnen und Besucher dieser Ausstellung erhalten darüber hinaus die Möglichkeit, aus einem bunten Sammelsurium an Gegenständen ihr eigenes Stillleben zu arrangieren und ihre Fotokünste unter Beweis zu stellen.

Zur Künstlerin

Elizabeth Joan Clarke wurde 1970 in Oxford, England, geboren und verbrachte ihre Kindheit in England und Frankfurt am Main. Nach ihrem Studium der Landschaftsentwicklung war sie in mehreren naturkundlichen Museen tätig und ehrenamtlich im Naturschutz aktiv. Seit über 30 Jahren beschäftigt sich Clarke intensiv mit Fotografie und Kunstgeschichte. Ihre Faszination für die Stilllebenmalerei wurde durch einen Besuch im Ashmolean Museum in Oxford geweckt, wo sie als Kind den Zauber eines Gemäldes einer der bedeutendsten niederländischen Stilllebenmaler des 17. Jahrhunderts, Pieter Claesz, entdeckte. In ihren Stillleben vereint Clarke seltene Sammlerschätze mit Alltagsgegenständen, kombiniert Pflanzen, Tiere und Speisen. Sie erzählt damit Geschichten über das stille Leben der Dinge, die bei genauerem Hinsehen lebendig werden. Ihre Inspiration findet sie im Alltag, durch persönliche Begegnungen, aber auch in Romanen, Filmen und der Musik. Seit 2009 lebt und arbeitet sie in Boppard. Ihre einzigartigen Stillleben-Fotografien werden regelmäßig in Galerien und Museen gezeigt und erfreuen sich großer Beliebtheit.

DOSEN & KÄSTCHEN, aus Spa und aus Paris.

Musée de la Ville d’eaux Spa

7. April bis 3. November 2024

Diese Ausstellung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Vincent Boirel, einem Sammler französischer Kästchen aus der Zeit der Romantik, und dem Musée de la Ville d'Eaux, das eine reiche Sammlung von "Jolités" oder "Bois de Spa" beherbergt.

Diese Auswahl an Objekten ist in einem thematischen Rundgang organisiert und vermittelt den Geist einer Epoche - des 19. Jahrhunderts - sowie eine gewisse mondäne Lebenskunst, die in Belgien und Frankreich üblich war und Aufschluss über den "guten Geschmack" und die Beschäftigungen der Bourgeoisie gibt.

Wir öffnen somit die Türen der Werkstätten, um die Handwerker zu treffen, die diese Gegenstände hergestellt haben, die Türen der Geschäfte, in denen sie verkauft wurden, und die Türen der Räumlichkeiten, in denen sie ausgestellt waren.

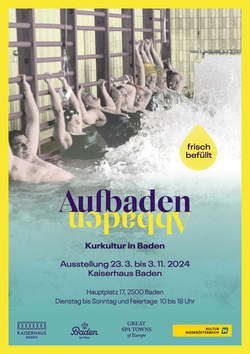

Ausstellung Aufbaden–Abbaden. Kurkultur in Baden

Museen der Stadt Baden

Kaiserhaus Baden

Vom 23. März bis 3. November 2024

Das Bad ist frisch befüllt!

Tauchen Sie in Kurgeschichten vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart ein und lassen Sie sich in die Zukunft treiben.

Erfahren Sie von medizinhistorischen Errungenschaften, wechselnden Hygiene- und Moralvorstellungen sowie von gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen.

Historische Reiseführer und Kurlisten, kuriose Turn- und Therapiegeräte, kunstvolle Stiche, Schwefelsteine, frühe Filmaufnahmen und Fotografien erzählen anschaulich von der Entwicklung der Badekultur und des Kurtourismus in Baden.

Wie das Schwefelwasser, Quelle der reichen Geschichte Badens, ist die Ausstellung im Fluss. Die durch die Zeit reisende Person Wanda nimmt Sie mit jugendlicher Neugier von Raum zu Raum und lädt dazu ein, »das gelbe Gold« mit allen Sinnen zu erleben. Schwefel kinder und Expert:innen aus der Klimawissen schaft, dem Tourismus sowie der Medizin teilen ihre Ideen für die Zukunft Badens. Als eine von elf der traditionsreichsten Kurstädte Europas zählt Baden seit 2021 zum UNESCO-Welterbe »Great Spa Towns of Europe«.

Aufbaden – Abbaden. Kurkultur in Baden »frisch befüllt« vermittelt Einblicke in Kur geschichten und entwirft Ausblicke auf eine zukünftige Bade(n)kultur.

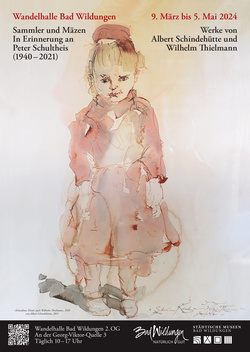

"Sammler und Mäzen. In Erinnerung an Peter Schultheis (1940-2021). Werke von Albert Schindehütte und Wilhelm Thielmann"

Quellenmuseum Bad Wildungen

Sonderausstellung in der Wandelhalle Bad Wildungen, 2. OG

9. März bis 5. Mai 2024

täglich 10-17 Uhr, Eintritt frei

Zu den besonderen Merkmalen des in Wildungen aufgewachsenen und hier als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer tätigen Peter Schultheis gehörte eine anhaltend große Verbundenheit zu seiner Heimatstadt, zu ihrer Geschichte und Kultur. In ehrenamtlichen Aktivitäten wie der langjährigen Leitung der "Gemeinschaft der Freunde Schloss Friedrichstein" zeigte er seine Verbundenheit öffentlich und förderte zudem zahlreiche soziale Projekte und kulturelle Einrichtungen dieser Stadt und der Region.

Weniger bekannt sind seine Interessen als Sammler und sein Engagement als Förderer der schönen Künste, in dieser Ausstellung an zwei herausgehobenen Bereichen veranschaulicht: an den Werken des Willingshäuser Malers Wilhelm Thielmann (1868-1924), der zu Wildungen in besonderer Beziehung stand. Und an den Zeichnungen und Grafiken des aus Breitenbach stammenden Albert Schindehütte (geb. 1939). Zu ihm bestand seit über zwanzig Jahren eine enge persönliche und freundschaftliche Verbindung, die den Sammler zu einem bedeutenden Förderer dieses Künstlers werden ließ.

Freunde, Künstler und die Stadt Bad Wildungen möchten mit dieser Ausstellung in Dankbarkeit an das langjährige Wirken von Peter Schultheis zum Wohle seiner Heimatstadt und der Kultur Nordhessens erinnern.

Die Ausstellungseröffnung findet am Samstag, 9. März, um 14 Uhr im Quellensaal der Wandelhalle Bad Wildungen statt. Nach Grußworten von Bürgermeister Ralf Gutheil und Pfarrer Christof Hartge (Gemeinschaft der Freunde Schloss Friedrichstein e.V.) gibt Prof. Dr. Bernd Küster als langjähriger Weggefährte von Peter Schultheis und Kenner der Kunst Schindehüttes und Thielmanns eine Einführung in die Ausstellung. Auch Albert Schindehütte wird zur Eröffnung anwesend sein - Sie sind herzlich eingeladen!

Stilwende 2.0 - Wege in die Moderne

Jugendstilforum Bad Nauheim

09. September 2023 bis 28. Juli 2024

Die Ausstellung "Stilwende 2.0 – Wege in die Moderne" zeigt in 14 Themenpunkten den Facettenreichtum der Jugendstilzeit und den weiteren Weg des internationalen Kunsthandwerks bis in die 1930er Jahre mit Blick auf Art Déco und Bauhaus.

Der Schwerpunkt der Ausstellung, die auch eine Präsentation der Sammlung "1900 modern times" des Sammlers Manfred Geisler ist, liegt dabei vor allem auf den verschiedenen Formen des Jugendstils, die es in Deutschland gab. Darüber hinaus stellt sie den speziellen österreichischen Secessions-Stil ebenso dar wie die L'Art Nouveau à la Paris und Nancy und den anglo-amerikanischen Modern Style, wie er von Liberty und Tiffany geprägt wurde. Dieses Kaleidoskop des Jugendstils endete mit dem Ersten Weltkrieg. Danach waren die Weichen in den verschiedenen europäischen Ländern auf dem weiteren Weg in die Moderne ganz unterschiedlich gestellt.

In Frankreich ging die Entwicklung stilistisch fließend von der dekorativen Art Nouveau Epoche in die nicht minder dekorative Art Déco Ära über. In Deutschland hingegen wurde die Zwischenkriegszeit vor allem durch eine puristische Linie, repräsentiert durch das Bauhaus, geprägt.

Einen besonderen Fokus legt die Ausstellung auf das Werk von bekannten und vergessenen Künstlerinnen. In einem zusätzlichen Ausstellungsbereich werden unter dem Titel „Auf dem Weg zur Neuen Frau“ Lebenswege von Frauen gezeigt, die um 1900 in Bad Nauheim lebten oder Einfluss nahmen auf die Geschicke des Weltherzheilbades.

Dr. Anja Kircher-Kannemann

Instituts Mathildenhöhe, Städt. Kunstsammlung Darmstadt

Elfenhaft – Friedrich Wilhelm Kleukens

Jugendstilforum Bad Nauheim

09. Januar 2024 – voraussichtlich Oktober 2024

Zum letzten Mal sind die sieben großformatigen Bilder mit elfenhaften geflügelten Wesen, die Friedrich Wilhelm Kleukens vor über 100 Jahren für den Wartesaal des Badehauses 2 im Bad Nauheimer Sprudelhof malte, zu sehen. Einst gab es neun dieser Wesen. Zwei sind im Laufe der Jahrzehnte verloren gegangen, niemand weiß wann und wo.

1906 hatte Großherzog Ernst Ludwig den damals vor allem durch seine Werbebilder und Buchillustrationen bekannt gewordenen Künstler an die Mathildenhöhe geholt, wo er die Ernst Ludwig-Presse betreuen sollte. Ziel der Buchpresse war, besonders hochwertige und erlesene Bücher und Akzidenzdrucke herzustellen. Darunter Meisterwerke wie das Buch Esther oder Goethes Hermann und Dorothea. Neben den Elfenbildern zeigt die Ausstellung auch diese prachtvollen Bücher, eine Leihgabe des Sammlers Dr. Claus Pese. Dass Friedrich Wilhelm Kleukens ein typischer Universalkünstler des Jugendstils war, verdeutlicht das von ihm entworfene Besteck, zur Verfügung gestellt vom Sammler Manfred Geisler.

Besonderes Interesse wecken dürften die werbegraphischen Arbeiten von Friedrich Wilhelm Kleukens, die er um 1900 für den Klebstoff Syndetikon gestaltet hat. Sie zeigen die ironische und witzige Seite des Künstlers.

Die Ausstellung „Elfenhaft – Friedrich Wilhelm Kleukens“ bietet bis voraussichtlich Oktober (ein genauer Termin für die Rückkehr der Bilder ins Badehaus 2 steht noch nicht fest) die letzte Möglichkeit sich die Elfenbilder, die zuvor über viele Jahre im Foyer des Bad Nauheimer Jugendstiltheaters hingen, anzuschauen. Nach Ende der Ausstellung kehren die Elfen zurück an ihren Ursprungsort und werden nur noch im Rahmen eines Saunabesuchs zu sehen sein, da der Wartesaal des Badehauses 2 zum Ruheraum umgestaltet wurde.

Dr. Anja Kircher Kannemann

Ausstellungsplakat zur Kabinettausstellung „Susanne Homann – ein moderner Lebensweg

um 1900“

Foto: Susanne Homann

Kabinettausstellung: Susanne Homann - Ein moderner Lebensweg um 1900

Jugendstilforum Bad Nauheim

28. April 2023 – 28. Juli 2024

Viele kennen sie, die schönen alten Aufnahmen des Weltbades Bad Nauheim aus der Zeit der Belle Époque, des Jugendstils, als hier die Schönen und Reichen im Sommer zusammen kamen, die Parkstraße, die Tennisplätze, das Kurhaus und die Cafés bevölkerten. Zahlreiche dieser Aufnahmen stammen von einer Fotografin, die zu ihrer Zeit sehr bekannt war und heute leider fast vergessen ist: Susanne Homann.

Susanne Homann wurde 1866 geboren, und vieles, das uns heute ganz normal erscheint, war zu diesem Zeitpunkt alles andere als normal und alltäglich - eine Frau etwa, die arbeitet, sich einen Beruf aussucht, ihr eigenes Geld verdient, zur Schule geht, studiert und wählt. Susanne Homann tat vieles davon. Sie begann ihren beruflichen Lebensweg als Hebamme und wurde dann zu einer gefragten und anerkannten Fotografin, vor allem im Bereich Architektur. Aber auch als Hoffotografin des Hessischen Großherzogs Ernst Ludwig und seiner ausgedehnten Verwandtschaft war sie lange tätig.

Die Kabinettausstellung "Susanne Homann - ein moderner Lebensweg um 1900" widmet sich dieser spannenden und vielseitigen Frau und ihrem Lebensweg. Gezeigt werden zahlreiche Fotografien, die Homann im Laufe ihrer Karriere in ganz unterschiedlichen Bereichen gemacht hat.

Den Schwerpunkt der Kabinettausstellung bilden dabei die Fotografien aus dem ersten Bildband, der zu den Jugendstilanlagen Bad Nauheims herausgegeben wurde.

Dr. Anja Kircher-Kannemann

„Mythos Moor – das schwarze Gold: Kunstwerk, Lebensraum und Heilmittel“

Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten Bad Sassendorf

Ab dem 6. Oktober zeigt das Erlebnismuseum Westfälische Salzwelten die Sonderausstellung „Mythos Moor – das schwarze Gold: Kunstwerk, Lebensraum und Heilmittel“. Die Ausstellung erzählt die Geschichte der Moore in der Region und darüber hinaus. Von der Entstehung und Kultivierung der Niedermoore bis hin zur Sicherung der klimatechnisch wertvollen Moore als Naturschutzgebiet und CO2-Speicher.

Dabei ergründet die Ausstellung die Fragen, wie Moor und Mensch sich beeinflusst haben, wie der Mensch das Moorland nutzbar machte und welche Folgen diese Eingriffe heute für die Gesellschaft und die Zukunft des Planeten haben. Denn über das Moor gibt es viel zu erzählen – als Kunstwerk, Lebensraum und Heilmittel.

Die Ausstellung zeigt Werke der Künstlerinnen Silvia Klara Breitwieser, Ingrid Elsa Maria Ogenstedt und Eva Graudenz sowie des Künstlers Max Schmelcher. Die Bedeutung des Moores als Archiv der Natur, in dem Objekte und Geschichten verwebt und archiviert sind, finden in den Werken der Künstler ebenso einen Platz wie die lebendigen Kräfte, die in den Tiefen des organischen Materials Torf schlummern und die Arbeiten der Künstler prägen.

Öffentliche Führungen durch die Sonderausstellungen finden jeden ersten Sonntag im Monat um 16 Uhr statt. Das Ausstellungsprojekt wird gefördert durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft Nordrhein-Westfalen.

Außerdem ist ein Begleitprogramm mit Führungen, Exkursionen, Lesungen und Vorträgen geplant, die das Thema Moor für diverse Zielgruppen erlebbar machen.

Link zum Begleitprogramm: https://www.badsassendorf.de/de/Citkomm-Veranstaltungen/mythos-moor-das-schwarze-gold-kunstwerk-lebensraum-und-heilmittel

Von Meer zu Meer – Die Norderneyer Jahre von Hildegard Peters (1956-1965)

Museum Nordseeheilbad Norderney

03.12.2023 bis 19.05.2024

Anlässlich ihres Geburtstages, der sich im Juni dieses Jahres zum 100. Mal gejährt hätte, widmet das Museum Nordseeheilbad Norderney der Künstlerin Hildegard Peters eine Ausstellung, in der ihre Jahre auf der Insel beleuchtet werden. 1923 in Bielefeld geboren, wächst sie in einem weltoffenen, kulturaffinen Elternhaus auf. Da ihre Familie mütterlicherseits aus Norden stammte, verbrachte Peters bereits als Kind viel Zeit auf Norderney. Nach den Wirren des Krieges mit diversen Arbeitseinsätzen, wechselnden Studienorten und schweren menschlichen Verlusten, arbeitete sie vorrübergehend als Aushilfslehrerin für Kunst und Französisch in Bielefeld. Ihr Wunsch weiter zu studieren, brachte Peters 1948 nach Düsseldorf, wo sie in Otto Pankok nicht nur einen Lehrer, sondern auch einen langjährigen Freund fand. Nach Abschluss des Studiums 1956 folgte sie einem Hilferuf von Freunden aus Norderney und wurde hier Kunsterzieherin an der Realschule:

„Ich bin geblieben, weil es so schön war: die Kinder, das Meer, die Küste. Ich bin viel gesegelt. Ich habe das Meer gemalt.“(HP 2013)

Was eigentlich als vorrübergehendes Arrangement begann, hielt ganze neun Jahre und brachte der Insel Norderney nicht nur eine unkonventionelle Lehrerin, die es verstand zu begeistern, sondern auch eine Künstlerin, die mit ihrer Energie, ihrer Offenheit und ihrem Wunsch nach Vielfalt fremde Künstler und Kulturen auf die ostfriesische Insel holte.

Die Ausstellung „Von Meer zu Meer“ gibt Einblick in Hildegard Peters Schaffen und ihr kulturelles Wirken auf der Insel. Neben ihren Zeichnungen und Malereien, die die Insel und die Nordsee als Motiv zeigen, wird es eine Reihe an Grafiken von ihren Marokkoreisen (1959/1960) zu sehen geben. Ihren Einfluss auf die Kulturszene Norderneys verdeutlicht eine Zusammenstellung der gut 17 Ausstellungen, die Peters 1959 bis 1961 im damaligen Künstlerhaus des Göttinger Symphonie-Orchesters organisierte. Durch das erfolgreiche Zusammentragen einiger Werke von Künstlern wie Otto Pankok und Rudi Rothe, kann innerhalb dieser Ausstellung noch einmal an die geleistete Arbeit von Hildegard Peters erinnert werden.

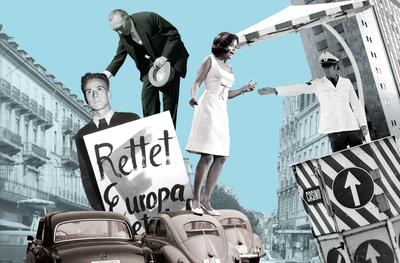

Auf- / Ab- / Umbruch Die 1950er und 1960er Jahre in Baden-Baden

Stadtmuseum Baden-Baden

21.Oktober 2023 bis 4. August 2024

Die 1950er und 60er Jahre sind in Baden-Baden eine Zeit des Umbruchs. Durchgreifende Veränderungen im Stadtbild gehen einher mit einer Neupositionierung als internationaler Kurort. Die Stadt wird zur Bühne für glanzvolle gesellschaftliche Auftritte und hochrangige politische Treffen.

„Rette mich, wer kann!“ Menschen, Erinnerungen und Artefakte im Ahrtal

Wandelhalle Bad Salzuflen

Unter dem Titel „Rette mich, wer kann!“ Menschen, Erinnerungen und Artefakte im Ahrtal eröffnet das Stadtarchiv Bad Salzuflen diesen Sommer eine Solidaritätsausstellung zur Flutkatastrophe 2021, um ein Jahr danach Bad Neuenahr-Ahrweiler und seinen Kulturgütern eine Bühne zu geben. Neben zahlreichen Gebäuden und essentieller Infrastruktur ist auch das dortige Museumsdepot fast vollständig zerstört worden. In Bad Salzuflen können ab dem 8. Juli daraus gerettete und restaurierte Objekte sowie Impressionen der Situation vor, während und nach der Flut angesehen werden. Doch auch Verlorenes wird thematisiert, denn die Vernichtung von Kulturgütern bedeutet immer auch einen Identitätsverlust. Wie können wir also Kulturgut in Zukunft schützen?

Von der Römerzeit über mittelalterliche Sakralkunst und die Gründung des Kurortes Bad Neuenahr bis hin zum modernen Klimaschutz erwartet die Besucher*innen eine breitgefächerte Ausstellung in der Wandelhalle des Salzufler Kurparks. Zusätzlich zur Sonderausstellung wird bis Ende des Jahres ein Begleitprogramm angeboten. Vorträge von Betroffenen und Expert*innen zu verschiedenen Themen der Kulturgutrettung und Restaurierung sind ebenso geplant wie Weinproben und ein Benefizkonzert.